宇王伝

序

1

2

3

4

結

4. 〈宇道〉の闘い

覇王都市、メイ・キング。

「覇王会」にて、最強の証を勝ち取った「聖天覇王」の住まう都市。

そこへ、明日香は帰ってきた。

最強の覇王、ペルフェウス・カーンを倒すため。

クレイン、アルザス以下三人の盗賊の馬車で、メイ・キングへ通じる下りの峠道を、明日香は進んでいく。

一年前、同じ道を、明日香は歩いてあの都市へ向かった。

明日香は、御者席から降りると、歩いていくから先に行って宿を確保するよう、クレインに言う。

「どうかしたんですかい、姐さん」

「歩いて行きたいのよ。一年前のようにね」

わかりやした、とクレインは軽く頭を下げて、先に都市に行く。

あの時、明日香は宇道の全てを伝えられていた。しかし、それを全て使いこなせるわけではなかった。

が、今は違う。

明日香は、真の〈宇〉を感じ取ったのだ。

それが全てであるわけではない。しかし全てを識るためには、全てを感じるためには、この一歩がどうしても必要だったのだ。

それを通過したとき、明日香の宇道は、真の目指すべき〈宇道〉は、完成に向けて大きく前進した。

そして明日香は、同時にペルフェウスの言葉の意味を知った。「宇道の全てを受け継ぐ存在」 真の〈宇〉を感じることの出来る存在。

それが今の明日香であった。

もう、敗けはしない 明日香は、一年前とは打って変わった、自信に溢れた歩調で、覇王都市へと向かっていた。

と、その途中で、誰かがずっと前にいるのが感じられた。

この感じ 明日香は一度歩を止めて、その気配を感じる。

そして、再び歩き始める。

「久しぶりだな」

「男」は、明日香に馴々しく声をかける。

明日香は、その男に面識があった。

いや、面識どころではない。

「覇王自ら、わざわざお出迎えとは、どういうつもりかしら」

明日香は、目の前の「聖天覇王」に訊ねる。

ペルフェウスは答えず、目を伏せて微笑む。

「少し、話がしたい」

明日香は眉を顰める。ペルフェウスの意図は掴みかねたが、断る理由もない。

二人は、肩を並べて、下りの峠道を歩いていく。

「話って?」

「こうして歩くのは、十年ぶりぐらいだな」

ペルフェウスは、明日香が驚きの色を見せるほど穏やかな表情を、懐かしさを漂わせながら作っていた。

「俺は十六歳、お前が十三歳だったかな」

「……覚えてないわ」

「だろうな」

ペルフェウスは苦笑する。

「お前が、カインの武術大会の少年部に初めて出た時、大会に出なかった俺が、付き添いを命じられた。あの時お前は、四位だったか。負けた悔しさで、道々放り出した荷物を、俺が拾って運んでやった」

「そうだったかしら」

とは言うが、明日香は確かにそんな記憶がある。ただ、その時、誰が側にいたかまでは覚えてはいなかった。あれは、キョウトではなかったのだろうか。

「お前は、昔から何かをするとやりっぱなしにする奴だったから、その後片付けは大体、俺がやらされた」

笑うペルフェウスに、明日香は心当たりがありすぎて、恥ずかしくなってくる。

「……うそ」

「というより、俺が進んでやっていたんだよ。だけど、お前は誰が片付けていたかなんて気にも留めていなかったけどな」

笑うペルフェウスに、引きつった笑みを返す明日香。

「その頃から、ずっとお前のことを見ていた」

明日香が、その言葉に足を止める。

数歩先で、ペルフェウスは振り返り、優しい笑みを見せる。

「それは、今も変わらない」

「……ズルいわよ、そんなの」

明日香は、顔が熱くなるのを感じながら、目を逸らす。

「お前は鈍いから、目の前ではっきり言ってやらないと、一生気付かないで終わるかも知れない、とキョウトに言われた」

「……兄さんが?」

「キョウトの方が、ずっと先に気付いていた。師匠もな」

自ら手にかけた二人の名を出すペルフェウスの表情には、懐かしみはあっても、悔恨はなかった。

「だから、俺は追い出されたんだ」

その瞬間、ペルフェウスの表情が一変した。憎しみ、恨み、哀しみ 先程までの穏やかな表情が、憎悪に満ちたものになっていた。

「お前は、いずれキョウトと結婚することになっていた」

ペルフェウスの言葉は、明日香を驚かせはしたものの、冗談以上の何物にも聞こえなかった。

「冗談はよして 兄さんなのよ? 血を分けた」

「だからだ」

ペルフェウスは、先に立って、再び歩き始める。それを追う明日香。

「 血を分けた兄妹だからこそ、血は、才能は濃く受け継がれる。血の伝承には、近親結婚など当たり前の話だ」

「ちょっと待ってよ」

明日香は、真面目にそれを受け取るには抵抗があった。確かに兄は憧憬の対象であり、男としても見ることは出来た。しかし、明日香にとってはそれ以前に、兄であるという以上の存在ではなかった。

「キョウトは知っていた。だから、俺にお前を託そうとした。俺に覇王会への出場を勧め

たのも、キョウトだった。師匠にそれを話したのも、な」

「嘘よ、そんなの 」

否定する明日香の言葉には、怒りが篭もり始めていた。しかしその怒りは、どこへ向けられたものであったろうか。

「聖天覇王として、師匠を超えるほどに強くなり、力ずくでお前を奪っていってくれ、とあいつは俺に言ってきた」

「嘘よ! 全部出鱈目だわ!」

「自分自身が俺と戦うことになったキョウトは、そこで死ぬ決心をした。自分がいなくなれば、明日香は宇道の伝承という、忌まわしき血の運命から解放される。そう言った」

「兄さんはそんなこと言わない! 言ってない!」

「信じる信じないは勝手だ。だが、事実だ。ただ、リュウスイが俺に挑んできたのは、キョウトの仇を討つためではあったがな。だが、それは敵討ちが目的ではなく、宇道の伝承を途絶えさせる事に対する、宇道総帥としての制裁だった。愛する息子を殺した仇としての復讐ではなかったのかも知れん」

「やめて!!」

明日香は耳を塞ぐ。

ペルフェウスの言い分が事実なら、自分のしてきたことは何だったのか。ペルフェウスに辱められ、盗賊達に犯され、堕胎してもなお強さを求め続けたのは、何のためなのか。

だから、明日香は信じたくはなかった。信じるわけにはいかなかった。

「 事実がどうであろうと、あなたが兄と、父を殺したのは事実よ」

「ああ」

ペルフェウスも、これ以上明日香には何を言っても信じないだろうことはわかった。

明日香が顔を上げる。そこには、憐愍や同情などは一切存在しなかった。

「……あなたを、殺す」

それしか、明日香にはない。

「できるか?」

振り返ったペルフェウスは、すでに覇王の顔になっていた。

「わずか一年たらずで、どれだけ強くなったかは知らんが 」

右手が、夕陽の中、マントを跳ね上げる。

「俺に勝てるのか?」

「勝つわ」

明日香の眼が、敵を見るそれになっている。

「……いいだろう」

ペルフェウスは、牙を見せるように不敵に笑う。

「だが、これで最後だ」

「最後?」

「何度も何度も、弱い奴を相手にしてやるほど、俺は暇じゃあない。この大会で決着を着ける」

「いいでしょう。私が勝ったら そして、もし生き残っていたなら、父と兄の墓前で、土下座して詫びてもらうわ」

明日香の言葉に、ペルフェウスは目を細めて応える。

「俺が勝ったら、お前には俺の女房になってもらう」

明日香が、眉間に縦皺を作る。

「もちろん、宇道も、復讐も、何もかも捨てて、俺の元へ来るんだ。今後一切、武術にも関わらせない」

「……いいわ」

ペルフェウスの表情が、一瞬柔らかくなったように見えたのは、自分の勝利を確信してのことだろうか。明日香は、それが癇に触った。

「その自信ごと打ち砕いて、父と兄に詫びさせる」

「やってもらおう。やれるものならな」

ペルフェウスは、背中を向けて、声に出して笑った。

その背中を見送りながら、明日香は拳を握り締めていた。

覇王会は、大方の予想どおりの結果となった。

北ブロックから勝ち上がったペルフェウス、東ブロックから明日香。

ペルフェウスは南ブロック優勝の男と、明日香は西ブロック優勝の男と戦い、それぞれに圧倒的な勝利を得た。

そして、決勝戦。

「聖天覇王」ペルフェウス・カーン対〈宇道〉総帥明日香・イプリング。

ペルフェウスが半袖の道着を着けているのに対し、明日香はノースリーブの、身体に密着した黒のボディスーツの上に、ミニスカートを着けている。

昨年のような、唐突に始まり、気が付けば終わっているという展開を予想してか、観客の誰もが、二人の一挙手一投足を見逃すまいと、会場中央の闘場を凝視している。

「……昨年とは気配が違う。どれほど強くなったか、見せてもらおう」

ペルフェウスは、明日香の纏う気配の違いをすでに感じ取ってはいたが、実際こうして正面きって向かい合うと、その成長ぶりがはっきりとわかった。少なくとも、去年の自分のレベルは超えている しかし、それはペルフェウス自身も同じである。

その差が、どの程度縮まったのか、自分を追い越すほどになったのか、それはペルフェウスにも、実際手合せしなければわからなかった。

闘場の上、二人が円を描きながら、少しづつ間合いを縮めていく。

すでに〈宇〉では制空権を争い、二人の間に不穏な流れを作っている。

突如、闘場の二人の間の敷石が、ハンマーにでも殴られたように割れる。

手の届く距離ではないが、すでに闘いは始まっていた。

互いの〈宇〉が、相手を制するために、押し合い、絡み合い、溶け込もうとしている。それを互いに押し返し、禦いでいる。その力は完全に拮抗し、微妙な力の均衡を保っていた。その均衡点では、目に見えない、それでいて破壊的な力が渦巻いている。砕かれる敷石、渦巻く風、それらが動かない二人の闘いを、観客に感じさせていた。

「これでは埒があかんな……」

先に仕掛けた方が有利か不利かはわからない。しかし、このままでは夜になっても、明日になっても状況は同じであろう。

ペルフェウスは先に仕掛けることにした。明日香が受けに出れば、パワーに勝る自分が勝つ ペルフェウスは、そう考えた。

それを読んだのだろうか。

ペルフェウスが先手を取ることを決めたその時、明日香が接近戦を挑んできた。

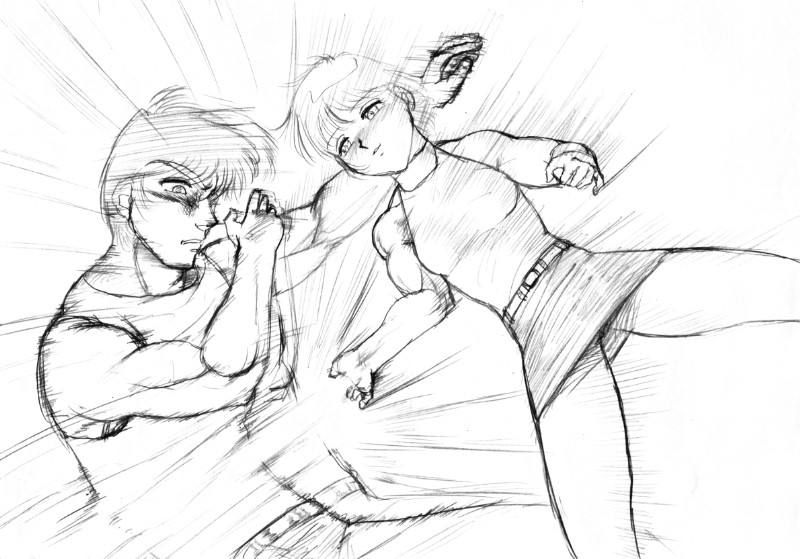

明日香の掌が、ペルフェウスの鳩尾に触れる。

「!」

明日香が「発勁」した瞬間、ペルフェウスは後ろに跳び、同じく「発勁の呼吸」で防御する。

「く」の字に曲がって宙を舞うペルフェウス。

しかし、その顔にダメージの色はない。

明日香が、着地の瞬間を狙って疾る。

が、ペルフェウスは着地した瞬間、迎撃態勢を整えている。

明日香の掌打。

それを、ペルフェウスは無意識に拳で打つ。

勁が衝突する。

二歩下がらされたペルフェウスに対し、明日香は跳ばされ、一回転して立ち上がる。体重の差が、反作用の差になって現われたのだ。

「姐さん!」

観客席で、クレインが思わず腰を浮かす。

「やべえぞ、こりゃあ 力負けしてる」

「いや」

アルザスが、隣で言う。

「承知の上だろう。それでも敢えて挑むのは、勝算あってのこと。それに、姐さんの本当の闘い方は、殴り合いじゃない」

明日香が、唇を舐める。その眼には、敗北ではなく、勝利の色がある。

そして、無造作に立ち上がると、何の構えもなしに、ペルフェウスに向かって歩き始めた。

何のつもりか 警戒するペルフェウスに、明日香は尚も迫る。彼女の表情には、恐怖も、気負いも、焦りも何もない。ただ、口元に微笑みを浮かべて、自然に歩いてくる。

ペルフェウスは、明日香の〈宇〉を読もうとする が、見えるはずのそれは、明日香の周りにぼんやりと溶け込んで、何の気配も放っていない。

「それなら、正面から打ち砕くまで!」

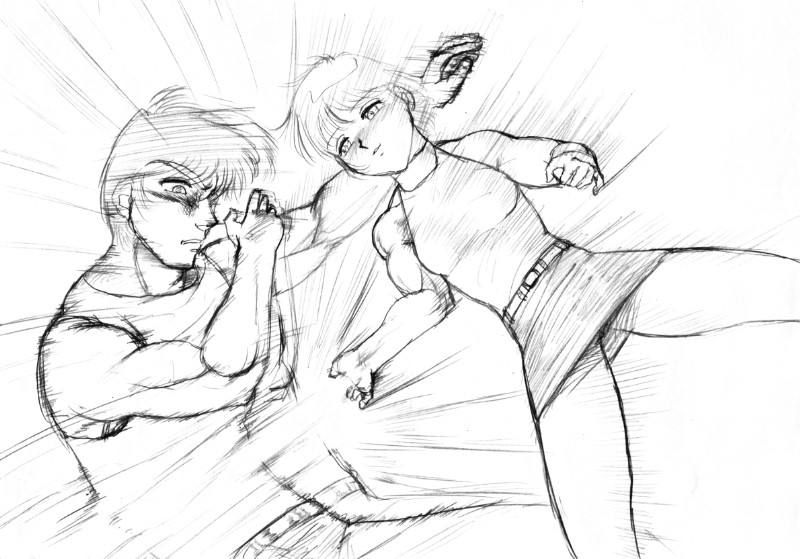

ペルフェウスの左拳が、明日香を打つ。

拳に、明日香の頬の感触。

確実に打った、とペルフェウスは感じた。

が。

拳の先には、明日香の姿はない。

腕の内側に、微笑む彼女の顔はあった。

その頬はわずかに上気し、色気すら漂わせていた。

知らずに接近を許した明日香から、ペルフェウスは大きく距離を取る。

が、明日香は再び、表情を変える事無くペルフェウスに迫る。

今度は、ペルフェウスから接近し、逃げ場のない連打を浴びせる。

一発目が、明日香の顔の残像を擦り抜ける。二発、三発、それはペルフェウスも驚く速度であった。全ての拳が、今度は何の感触も得られぬままに素通りした瞬間、明日香がペルフェウスの腹に触れた。

何かが爆発した ペルフェウスは、そう感じた。

大した威力ではない。ダメージも皆無ではないが、さほどではない。

しかし、自分の拳が当たらず、明日香の攻撃は当たることに、ペルフェウスは警戒せざるを得なかった。

当の明日香は、一歩ごとに高まっていく〈宇〉と、それに伴う官能の高まりに身を任せているだけであった。身体を包む高揚感、両脚の間に生じるぬめりも、〈宇〉を導いている証拠である。

真の〈宇〉を感じるには、本能を解放する必要がある。理性をなくした、自然にあるがままの「動物としての人」となったとき、初めてその扉は開かれる。

ペルフェウスに、盗賊たちに凌辱されてきた日々が、明日香にその扉を開かせた。その記憶を、身体に刻まれた官能を、完全なる理性の下に解放することで、真の〈宇道〉は完成したのだ。

そのために明日香は、この数か月、「宇の扉」を完全に自在に開くために、クレインらを手元に引き止めておいたのである。盗賊のアジトでの状況を再現し、その快楽を完全に理性の制御下に置いたとき、〈宇道〉は明日香の前に示された。

明日香の異常なまでの〈宇〉の練り上げは、ペルフェウスにも感じられた。かつて感じたことのない、異様なまでに「濃い」〈宇〉。

それが、大気のように闘場を満たしている。

「……なるほど、当たらんわけだ」

ペルフェウスの全ての攻撃は、明日香に読まれていた。そして、この濃密な〈宇〉によって、それらは全て、〈宇〉の源である明日香の身体を弾いていたのである。つまりは、二人の〈宇〉は磁石のN極とS極のようなものであり、ペルフェウスが〈宇〉を強めれば強めるほど、明日香には当たらなくなるのである。

「ならば、これならどうだ」

再び、ペルフェウスは迫る明日香と対する。

ペルフェウスの拳が、三度彼女を打つ。

同じく三度、明日香を脇へ弾く。

が、外れた拳は、明日香の髪を掴んでいた。

「!」

ペルフェウスの掌打が、明日香の胸の中央を打つ。

しかしペルフェウスの掌は、彼女には触れていなかった。

解かれた〈宇〉が、その身体を物理的に防御しているためである。

それは、格下の相手には有効であった。

が、ペルフェウスは、仮にも前宇道総帥を倒した男。

防御のための〈宇〉が、明日香に災いした。

弾かれるはずのペルフェウスがその場に留まったため、その打撃力、そして圧縮された〈宇〉の復元力とが、明日香を衝撃的に弾いたのだ。

闘場の床に、明日香の身体が落ちる。〈宇〉に護られた身体は、その衝撃には耐えた。しかし、ペルフェウスから与えられた一撃は、少なからぬダメージを残していた。

「それで勝てると思ったのか?」

肩を回して、ペルフェウスは嗤う。その身体から、明日香に対抗し得る強さの〈宇〉が立ち昇る。

「《宇》の専門家は、お前だけではない。それとも、自分だけがその境地に達した、そして対抗する術はない、とでも?」

「さあ 少しはいけると思ったんだけどね」

明日香は笑って、呼吸を整える。

再び明日香を包み込む〈宇〉。

ペルフェウスは鼻で笑い、右手を前に、左手をやや下げて、顔の前にまで上げる。手は握られず、自然に開いたまま、視線は相手を見据える。

〈宇道〉の、最も基本となる構え その構えに、明日香はペルフェウスの「本気」を見た。「お前の得意技で、お前を敗る」 ペルフェウスはそう言っているのだ。

明日香もまた、黙って腕を上げていく。その構えは、対するペルフェウスのそれと同じもの。

「……終わらせる気だ」

アルザスが呟く。

クレインが、無意識に唾を飲み込む。

観客の誰もが、その二人に全意識を注ぐ。

呼吸さえも騒音になろうかと思われる、静寂に包まれた、空白の時間。

「風」が、闘場から噴き出した。

観客が、波紋のような強烈な風になぶられ、視界を失った一瞬。

二人の間で、〈宇〉が交錯した。

ハンマーのごとき衝撃と、針のごとき鋭さが、同時に二人を襲った。

身体を貫き、機能の全てを奪おうとする、互いの生命力。

二人の生命そのものが、そこで激突した。

その時観客たちは、何かが爆発したような音を聞いた。

後に、観客たちはそれを、音ではなく「震動」であった、と思い起す。

「音」を切っ掛けに、観客は、再び我に返る。

そこで、彼らは、闘いの結末を見た。

全身の毛細血管から血を吹き出し、身体を深紅に染めた二人が、互いに構えたまま闘場に立ち尽くす。

先に倒れたのは

「姐さん!」

明日香の膝が折れた。

しかし、その膝は、床に着かずに空中に留まった。

一瞬遅れて、ペルフェウスが同じく膝を折った。

膝と手を、半ば砕かれた石畳につく覇王。

明日香は、それを見届けると、口の端を吊り上げた。

そして、崩れた。

最後に、その場に立っていたのは、覇王ペルフェウス。

地に伏した明日香を、彼は黙って見下ろしていた。

序

1

2

3

4

結

(C)Nighthawk 1999